2020年02月16日

昭和を追想する

昭和を追想する

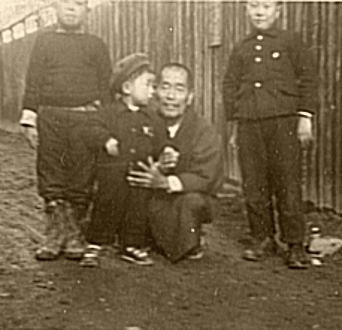

祖父と従兄たちと2歳の僕。

昭和26年...

僕が2歳の頃の話である。

八間道路から東に伸びた伊勢崎街道。

上信越両毛線の踏切向うには古川鉱業、高崎製紙工場があり、

その先には田んぼが見渡せたそんな時代の話だ。

僕の父は終戦直後まで勤めていた東京駅から戦災と言うこともあって母の実家、当時は未だ碓氷郡豊岡村字引間だった、そこを頼りに、高崎新田町に転居。

父は転勤願いで「北高崎駅」に。そこで“ポッポ屋”の生涯を終えた。

2歳の頃の僕はどうやら、そんなポッポ屋の父を知ってか知らずか、

なにかとその伊勢崎街道の踏切で汽車を眺めるのがこよなく好きだったとかと...

その豊岡村から祖父母が来ると必ずその伊勢崎街道の踏切をねだったと言う。

昔、母がよく言っていた...

「おまえはちょいと目を離すと踏切まで行って踏切番小屋でオジサンに抱っこされていたんだよ」 と。

どうやら、当時父が非番の時など北高崎駅の渋川街道の踏切小屋の中で抱っこされながらいつも汽車を眺めていたので、 そんなこともあってだろう。

僕の家は、東小学校のすぐ北側、日清製粉の正門脇路地の中ほどにあった。

そこから東小の校庭を抜け、時には三輪者を駆って賛光ネオン、東京ガス、田島ガラスの前を抜け、

そこ踏切で汽車見物を楽しんでいたとかいないとか。

もちろん当時は自動車はほとんどなく、自転車か大八車だけ、もちろん舗装はされてなかった昭和26年の八間道路と伊勢崎街道。

そう、その伊勢崎街道の踏切先は子どもの頃の僕らにとっては“未開の地”であった。

弓町の交差点、天田自転車店、関口新聞店の隣には“中央バス”の車庫と営業所があった。

そこからはたしか“伊勢崎行き”のバスが出ていた...

子どもながらに、

「伊勢崎ってどんな所なんだろう?」

って、いつも思っていた記憶がある。

小学校低学年の頃の僕らの探検地は“江木橋”界隈だった。

とにかくあの頃は“江木橋”まで行くと言うことは月面探査に行くほどの思いだった。

大袈裟だが、それは死を覚悟するほどの思いで行ったものであった。

そうだ、何でもその辺りの「川」長野堰につながる水路だっただろうか、それを『一貫掘り』とかいい泳ぎに行って水難にあった子どももいたので、親たちからはその『一貫掘り』には近づくなとよく言われていた。

でも台風の後の一貫掘り、怖いもの見たさに内緒で子どもたち同士よく行った憶えがある。

それからおよそ60年の平成...

いわゆる“祖父”となっちまった僕は3歳半になる次女の息子を連れ近くの踏切に汽車を見に行った。

もちろん今は“汽車”なんて走ってはいない。

時には前橋始発の“湘南ライナー”とかの2階建て車輛が行き交う。

“汽車”なんて言おうものなら末娘には、

「それってなに?」

と言われる。

しかし月に一度くらい、というか、元旦には必ずここを“汽車”が記念走行をする。

子どもらはそれを“汽車”とは言わない。

それは“SL”と言うんだそうだ。

「なんでも英語で言えばいいつうもんじゃあない」

と僕が言うと、

「“SL”って英語なの?」

「なんだ、そんなことも知らねえで“SL”って言ってるのか...

“SL”ってぇのはな、“steam locomotive”って言って蒸気機関車って言う意味なんだ」

そう僕が知ったかぶりをすると末娘は

「へぇ~」

と、ただ、感心するでもなくそう言うだけであった。

未だ幼児言葉の孫息子は行き交う電車を見ては「バイバイ」とだけ言って手を振っている。

それにしても味も素っ気もない時代になってしまったもんだ。“電車”、電気機関車でもないそれは幼児には表現すべく擬態音がない。

「ほら、ポッポだぞ、ポッポ、シュッシュッポッポだぞ」

きっと僕の祖父はその頃の僕にそう言ってもくもくと煙を吹き上げ、シュッシュと蒸気を吐き、ポッポーっと汽笛を鳴らしながらながら疾走する“汽車”を指差したに違いない。

昭和を追想する

祖父と従兄たちと2歳の僕。

昭和26年...

僕が2歳の頃の話である。

八間道路から東に伸びた伊勢崎街道。

上信越両毛線の踏切向うには古川鉱業、高崎製紙工場があり、

その先には田んぼが見渡せたそんな時代の話だ。

僕の父は終戦直後まで勤めていた東京駅から戦災と言うこともあって母の実家、当時は未だ碓氷郡豊岡村字引間だった、そこを頼りに、高崎新田町に転居。

父は転勤願いで「北高崎駅」に。そこで“ポッポ屋”の生涯を終えた。

2歳の頃の僕はどうやら、そんなポッポ屋の父を知ってか知らずか、

なにかとその伊勢崎街道の踏切で汽車を眺めるのがこよなく好きだったとかと...

その豊岡村から祖父母が来ると必ずその伊勢崎街道の踏切をねだったと言う。

昔、母がよく言っていた...

「おまえはちょいと目を離すと踏切まで行って踏切番小屋でオジサンに抱っこされていたんだよ」 と。

どうやら、当時父が非番の時など北高崎駅の渋川街道の踏切小屋の中で抱っこされながらいつも汽車を眺めていたので、 そんなこともあってだろう。

僕の家は、東小学校のすぐ北側、日清製粉の正門脇路地の中ほどにあった。

そこから東小の校庭を抜け、時には三輪者を駆って賛光ネオン、東京ガス、田島ガラスの前を抜け、

そこ踏切で汽車見物を楽しんでいたとかいないとか。

もちろん当時は自動車はほとんどなく、自転車か大八車だけ、もちろん舗装はされてなかった昭和26年の八間道路と伊勢崎街道。

そう、その伊勢崎街道の踏切先は子どもの頃の僕らにとっては“未開の地”であった。

弓町の交差点、天田自転車店、関口新聞店の隣には“中央バス”の車庫と営業所があった。

そこからはたしか“伊勢崎行き”のバスが出ていた...

子どもながらに、

「伊勢崎ってどんな所なんだろう?」

って、いつも思っていた記憶がある。

小学校低学年の頃の僕らの探検地は“江木橋”界隈だった。

とにかくあの頃は“江木橋”まで行くと言うことは月面探査に行くほどの思いだった。

大袈裟だが、それは死を覚悟するほどの思いで行ったものであった。

そうだ、何でもその辺りの「川」長野堰につながる水路だっただろうか、それを『一貫掘り』とかいい泳ぎに行って水難にあった子どももいたので、親たちからはその『一貫掘り』には近づくなとよく言われていた。

でも台風の後の一貫掘り、怖いもの見たさに内緒で子どもたち同士よく行った憶えがある。

それからおよそ60年の平成...

いわゆる“祖父”となっちまった僕は3歳半になる次女の息子を連れ近くの踏切に汽車を見に行った。

もちろん今は“汽車”なんて走ってはいない。

時には前橋始発の“湘南ライナー”とかの2階建て車輛が行き交う。

“汽車”なんて言おうものなら末娘には、

「それってなに?」

と言われる。

しかし月に一度くらい、というか、元旦には必ずここを“汽車”が記念走行をする。

子どもらはそれを“汽車”とは言わない。

それは“SL”と言うんだそうだ。

「なんでも英語で言えばいいつうもんじゃあない」

と僕が言うと、

「“SL”って英語なの?」

「なんだ、そんなことも知らねえで“SL”って言ってるのか...

“SL”ってぇのはな、“steam locomotive”って言って蒸気機関車って言う意味なんだ」

そう僕が知ったかぶりをすると末娘は

「へぇ~」

と、ただ、感心するでもなくそう言うだけであった。

未だ幼児言葉の孫息子は行き交う電車を見ては「バイバイ」とだけ言って手を振っている。

それにしても味も素っ気もない時代になってしまったもんだ。“電車”、電気機関車でもないそれは幼児には表現すべく擬態音がない。

「ほら、ポッポだぞ、ポッポ、シュッシュッポッポだぞ」

きっと僕の祖父はその頃の僕にそう言ってもくもくと煙を吹き上げ、シュッシュと蒸気を吐き、ポッポーっと汽笛を鳴らしながらながら疾走する“汽車”を指差したに違いない。

昭和を追想する

Posted by 昭和24歳

at 19:16

│Comments(3)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

国民学校一年の夏だった、敗戦の年。

まだ敗戦前の戦時中の頃、赤紙で出征される兵隊さんの壮行会が八幡さぁで行われていた。モンペに白いエプロン姿のご婦人連や町民の方々が見守る中、社殿でお祓いを終えた新兵さん達が石段を下りて大鳥居へ向かう。

その石段の両下脇に今でも昭和10年?生まれの二匹の狛犬がある。ことも有ろうに、その両狛犬の背中に(今は亡き)同級生の一人と相対して跨って出征兵隊さんを見送った記憶がある。 たぶん一寸偉くなったような気持ちで高見から睥睨していたのでしょう。

暫らくして「こらっ! お前たちゃ~!」と殴られはしなかったが引き摺り降ろされた。

いま見ると、あの狛犬には小学一年生が一人で登れる高さではなかった。

S42当時、大西洋のなわ船乘りは普通、一航海で辞めてしまうが・・・

大間のマグロはたぶん曳き縄(トローリング)です。