2014年02月03日

「高崎音頭」迷道院高崎の迷道院高崎的コ・コ・ロ

「高崎音頭」迷道院高崎の

迷道院高崎的コ・コ・ロ

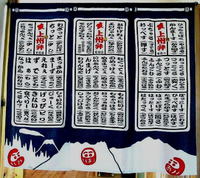

※三枚の手ぬぐいを使って暖簾に仕立てています。

(3種類1セット3,000円(税込)(「上州弁番付表」つき)

詳細・お問合せは:http://jyosyu.gunmablog.net/

花の上州どこから明ける「高崎音頭」を広めよう

・・・恥ずかしながら、高崎生まれの高崎育ちである迷道院は、「高崎市歌」歌ったことがありません。(もしかすると、聞いたことも・・・)

でも、昭和二十七年(1952)に作られた「高崎音頭」なら、ソラで歌えますよ。(一番だけですけど)

この歌は、「新日本高崎子ども博覧会」の開催を機に、市民から募集した歌詞をサトウハチロー氏が審査し、古賀政男氏が曲を付けたというものです。

なかなかノリのいい歌で、各町内の盆踊りでは必ずと言っていいほど踊られていました。

そんな訳で、おそらく迷道院と同年代の高崎市民にとっては「上毛かるた」みたいなもんで、みんな歌えると思います。

でも、いつの頃からか町内の盆踊りでも聞くことがなくなりましたので、若い人は知らないんでしょうね。

<抜粋引用:隠居の思ひつ記 2014年02月02日>

ソース:http://inkyo.gunmablog.net/e327172.html

お気持ちは痛いほど・・・・・

江戸幕府開闢以来ですけど、武田に討たれたか、まあ、その史記をたどれば、

あの八幡、南八幡地域、烏川、碓氷川沿いに土着し今日に至ったであろう、わが祖先、

そして、その末裔としてここ、高崎の「文化」を思った時。

いわゆる、武家、町人によって創られた「高崎城下町」にはあまり心地よさは・・・・・

まっ、時代のパイオニアであった徳川家康が腹心の井伊直政公が初代高崎藩主となり、

「近江商人が歩いた跡にはぺんぺん草も生えない」ともいわれた江商を従えて和田入り。

そしてそこを自身の功なりから「高崎」と改め統治した。

まあ、そんなわけで、糸偏商人、旅籠屋、そして工人の、町人の多くが、そこの・・・・・・

中山道を東へとした、入植者だったのではないかと、多分(^^ゞ

つまり、「高崎」は「井伊直政公」が開拓した人造都市だから、土着民とはその思想は異なる。

つまり、「お町」な人と「在郷(ざいご」)と呼ばれた人との相いれぬ民文的差異・・・・・

それは普通に存在し、今でもその根底にはあるのではないかと、多分。

つまり、開拓者の「DNA」はここ「高崎」が故郷ではない故、帰巣本能か、そこには強烈な文化は遺らない。

江戸の昔にはあったであろう城下町の中の「町家」もその「町筋」も今では見る影もない。

まっ、人造都市の宿命と言えばそれまでだが、「町」としての歴史の浅さも否定できない事実・・・・・・

多くの地方都市にはそれなりの歴史からその景観まで貴重な「文化遺産」として残る。

まあ、時代が変わっちゃっても秋田県のように、佐竹北家第21代当主「佐竹敬久」ってぇ笑い話のような知事も。

つまり、中央集権を完成させた徳川幕府ですから、高級官僚をそこの統治者に。

そしてその「お国替え」もひとつの中央集権国家統治のテクニックだったわけですから・・・・・

その意味での、豪農、豪商もここには存在しない「ご都合主義都市」なのではと、省みても。

そんなわけですから「遺すモノを創らない」。建設と破壊の繰り返しだけ。

なけなしの大枚をはたいての「群馬音楽センター」も処分に困る騒ぎをしています。

そして、高崎の大実業家「井上保三郎翁」が私財を投げ打って建立した「高崎白衣観音」も一向に・・・・・

まあ、その「高崎白衣観音」、建立が昭和11年とかだから、歴史建造物としては言えないのかも。

僕の姉、昭和14年生まれが見た「高崎白衣観音」は、まだ「ピカピカの一年生」だったし。

しかし、高崎人のみならず、国道17号を通る人たちが、そこに「ランドマークタワー」を見る。

加えて、未だ戦後そのものだった昭和27年、高崎観音山丘陵を開発して、戦後復興を目指し開催した、

「新日本高崎子ども博覧会」、後の「フェアリーランド」、のちの「カッパピア」・・・・・・

当時の、市民の意思を屁とも思わず、今では「廃墟」とし、先人の志を忘する。

まあ、いずれにしても、それらは「文化遺産」であるのに、寸分の思いを寄せることもない。

「競馬場跡地、栄町再開発、高崎アリーナ」ですか、それを言う前に「観音様」を、「音楽センター」をです。

そして、コンクリートの檻に、大規模集客施設とかいって市民を閉じ込めるのではなく、

町「旧市街地」そのものが、「大規模集客施設」として、市民がそぞろ歩ける高崎の町並みを建設してこそです。

「今でしょっ!!」

「高崎音頭」・・・・・

歌もそうです。「大事にしよう」という文化がない。

大衆、というか、普通の高崎市民は少なからずそれを感じている。

結局、そこでの統治者の脳みそがよそに飛んじゃってるから「何それ?」みたいな話に。

「仏造って魂入れず」ですから、「仏」造ることだけが目的ですから・・・・・

「跡は野となれ山となれ」で、「文化」もヘチマもありません。

「文化でおマンマが食えるか!??」

子どもの頃よく言われました(^^ゞ

「音楽でメシが食えるのか?」って・・・・・・

まあ、食えました、それなりにですけど、みな様のおかげで。

子どもも育ちました、皆々様のおかげです。

でも、コレって、これこそが「文化」なんじゃあないでしょうか、と僭越ですけど。

「僭越なら止しやがれ」ってぇ声も聞こえてきそうですが(笑)。

で、「高崎音頭」もいいけど「高崎小唄」とかも・・・・・

コレ↓

高崎小唄

昭和06年(1931年)コロムビア

作詞:中里東雲 作曲:小松光子 編曲:奥山貞吉

唄:新橋南地 久 龍 三味線:豊吉・色千代

ソース:http://d.hatena.ne.jp/video/youtube/bZ8Kd0s5DrA

<歌詞は上記URLご参照>

そして、さらにコレ、↓

高崎観音山温泉 銀山荘

「錦山荘」は昭和4年(1929年)、この地に料亭旅館として創業しました。その頃発表された淡谷のり子さんが歌う『高崎小唄』には、下のような歌詞があります。

♪秋の日脚は観音山に 落ちて夕闇立田の姫も

織るが紅葉の錦山荘は 浮世離れた別天地♪

明媚な風光と贅をつくした品格から、新渡戸稲造や犬養毅など、当時の政治家や実業家が足を運ぶ「高崎の奥座敷」として利用されていました。

<抜粋引用:高崎観音山温泉 銀山荘 HP>

ソース:http://www.kinzanso.com/stay/

まあ、歴史こそ浅いが「高崎白衣観音」と少林山のブルーノ・タウト「洗心亭」・・・・・

そして、「金井沢の碑」さらに言えば、この関東平野の北端が太古には「海岸線」だった。

その痕跡の残る「観音山丘陵」を50年後、100年後には「世界文化遺産」に。

あっ、そういえば榛名山の「榛名湖」も「高崎市」でした。

「湖畔の宿」もご当地ソングに。

唄:高峰三枝子

作詞:佐藤惣之助 作曲:服部良一

聴いていて涙が出てきますね・・・・・

死地へと赴く若き特攻隊兵の一番のリクエストだったとか。

「歌は世につれ世は歌につれ」

現代、その歌に情操される作品がない・・・・・

「高崎音頭」の歌詞には、その時の「高崎」の情景が思い浮かびます。

♪花の上州どこから開ける~

絹の高崎観音様の細い繭から世があける~~~♪

その時代の叙情を感じますね・・・・・

繭玉のような「高崎白衣観音」と、絹の街「たかさき」。

「高崎音頭」迷道院高崎の

迷道院高崎的コ・コ・ロ

迷道院高崎的コ・コ・ロ

※三枚の手ぬぐいを使って暖簾に仕立てています。

(3種類1セット3,000円(税込)(「上州弁番付表」つき)

詳細・お問合せは:http://jyosyu.gunmablog.net/

花の上州どこから明ける「高崎音頭」を広めよう

・・・恥ずかしながら、高崎生まれの高崎育ちである迷道院は、「高崎市歌」歌ったことがありません。(もしかすると、聞いたことも・・・)

でも、昭和二十七年(1952)に作られた「高崎音頭」なら、ソラで歌えますよ。(一番だけですけど)

この歌は、「新日本高崎子ども博覧会」の開催を機に、市民から募集した歌詞をサトウハチロー氏が審査し、古賀政男氏が曲を付けたというものです。

なかなかノリのいい歌で、各町内の盆踊りでは必ずと言っていいほど踊られていました。

そんな訳で、おそらく迷道院と同年代の高崎市民にとっては「上毛かるた」みたいなもんで、みんな歌えると思います。

でも、いつの頃からか町内の盆踊りでも聞くことがなくなりましたので、若い人は知らないんでしょうね。

<抜粋引用:隠居の思ひつ記 2014年02月02日>

ソース:http://inkyo.gunmablog.net/e327172.html

お気持ちは痛いほど・・・・・

江戸幕府開闢以来ですけど、武田に討たれたか、まあ、その史記をたどれば、

あの八幡、南八幡地域、烏川、碓氷川沿いに土着し今日に至ったであろう、わが祖先、

そして、その末裔としてここ、高崎の「文化」を思った時。

いわゆる、武家、町人によって創られた「高崎城下町」にはあまり心地よさは・・・・・

まっ、時代のパイオニアであった徳川家康が腹心の井伊直政公が初代高崎藩主となり、

「近江商人が歩いた跡にはぺんぺん草も生えない」ともいわれた江商を従えて和田入り。

そしてそこを自身の功なりから「高崎」と改め統治した。

まあ、そんなわけで、糸偏商人、旅籠屋、そして工人の、町人の多くが、そこの・・・・・・

中山道を東へとした、入植者だったのではないかと、多分(^^ゞ

つまり、「高崎」は「井伊直政公」が開拓した人造都市だから、土着民とはその思想は異なる。

つまり、「お町」な人と「在郷(ざいご」)と呼ばれた人との相いれぬ民文的差異・・・・・

それは普通に存在し、今でもその根底にはあるのではないかと、多分。

つまり、開拓者の「DNA」はここ「高崎」が故郷ではない故、帰巣本能か、そこには強烈な文化は遺らない。

江戸の昔にはあったであろう城下町の中の「町家」もその「町筋」も今では見る影もない。

まっ、人造都市の宿命と言えばそれまでだが、「町」としての歴史の浅さも否定できない事実・・・・・・

多くの地方都市にはそれなりの歴史からその景観まで貴重な「文化遺産」として残る。

まあ、時代が変わっちゃっても秋田県のように、佐竹北家第21代当主「佐竹敬久」ってぇ笑い話のような知事も。

つまり、中央集権を完成させた徳川幕府ですから、高級官僚をそこの統治者に。

そしてその「お国替え」もひとつの中央集権国家統治のテクニックだったわけですから・・・・・

その意味での、豪農、豪商もここには存在しない「ご都合主義都市」なのではと、省みても。

そんなわけですから「遺すモノを創らない」。建設と破壊の繰り返しだけ。

なけなしの大枚をはたいての「群馬音楽センター」も処分に困る騒ぎをしています。

そして、高崎の大実業家「井上保三郎翁」が私財を投げ打って建立した「高崎白衣観音」も一向に・・・・・

まあ、その「高崎白衣観音」、建立が昭和11年とかだから、歴史建造物としては言えないのかも。

僕の姉、昭和14年生まれが見た「高崎白衣観音」は、まだ「ピカピカの一年生」だったし。

しかし、高崎人のみならず、国道17号を通る人たちが、そこに「ランドマークタワー」を見る。

加えて、未だ戦後そのものだった昭和27年、高崎観音山丘陵を開発して、戦後復興を目指し開催した、

「新日本高崎子ども博覧会」、後の「フェアリーランド」、のちの「カッパピア」・・・・・・

当時の、市民の意思を屁とも思わず、今では「廃墟」とし、先人の志を忘する。

まあ、いずれにしても、それらは「文化遺産」であるのに、寸分の思いを寄せることもない。

「競馬場跡地、栄町再開発、高崎アリーナ」ですか、それを言う前に「観音様」を、「音楽センター」をです。

そして、コンクリートの檻に、大規模集客施設とかいって市民を閉じ込めるのではなく、

町「旧市街地」そのものが、「大規模集客施設」として、市民がそぞろ歩ける高崎の町並みを建設してこそです。

「今でしょっ!!」

「高崎音頭」・・・・・

歌もそうです。「大事にしよう」という文化がない。

大衆、というか、普通の高崎市民は少なからずそれを感じている。

結局、そこでの統治者の脳みそがよそに飛んじゃってるから「何それ?」みたいな話に。

「仏造って魂入れず」ですから、「仏」造ることだけが目的ですから・・・・・

「跡は野となれ山となれ」で、「文化」もヘチマもありません。

「文化でおマンマが食えるか!??」

子どもの頃よく言われました(^^ゞ

「音楽でメシが食えるのか?」って・・・・・・

まあ、食えました、それなりにですけど、みな様のおかげで。

子どもも育ちました、皆々様のおかげです。

でも、コレって、これこそが「文化」なんじゃあないでしょうか、と僭越ですけど。

「僭越なら止しやがれ」ってぇ声も聞こえてきそうですが(笑)。

で、「高崎音頭」もいいけど「高崎小唄」とかも・・・・・

コレ↓

高崎小唄

昭和06年(1931年)コロムビア

作詞:中里東雲 作曲:小松光子 編曲:奥山貞吉

唄:新橋南地 久 龍 三味線:豊吉・色千代

ソース:http://d.hatena.ne.jp/video/youtube/bZ8Kd0s5DrA

<歌詞は上記URLご参照>

そして、さらにコレ、↓

高崎観音山温泉 銀山荘

「錦山荘」は昭和4年(1929年)、この地に料亭旅館として創業しました。その頃発表された淡谷のり子さんが歌う『高崎小唄』には、下のような歌詞があります。

♪秋の日脚は観音山に 落ちて夕闇立田の姫も

織るが紅葉の錦山荘は 浮世離れた別天地♪

明媚な風光と贅をつくした品格から、新渡戸稲造や犬養毅など、当時の政治家や実業家が足を運ぶ「高崎の奥座敷」として利用されていました。

<抜粋引用:高崎観音山温泉 銀山荘 HP>

ソース:http://www.kinzanso.com/stay/

まあ、歴史こそ浅いが「高崎白衣観音」と少林山のブルーノ・タウト「洗心亭」・・・・・

そして、「金井沢の碑」さらに言えば、この関東平野の北端が太古には「海岸線」だった。

その痕跡の残る「観音山丘陵」を50年後、100年後には「世界文化遺産」に。

あっ、そういえば榛名山の「榛名湖」も「高崎市」でした。

「湖畔の宿」もご当地ソングに。

唄:高峰三枝子

作詞:佐藤惣之助 作曲:服部良一

聴いていて涙が出てきますね・・・・・

死地へと赴く若き特攻隊兵の一番のリクエストだったとか。

「歌は世につれ世は歌につれ」

現代、その歌に情操される作品がない・・・・・

「高崎音頭」の歌詞には、その時の「高崎」の情景が思い浮かびます。

♪花の上州どこから開ける~

絹の高崎観音様の細い繭から世があける~~~♪

その時代の叙情を感じますね・・・・・

繭玉のような「高崎白衣観音」と、絹の街「たかさき」。

「高崎音頭」迷道院高崎の

迷道院高崎的コ・コ・ロ

タグ :高崎音頭、高崎白衣観音、湖畔の宿

Posted by 昭和24歳

at 13:47

│Comments(1)

ま、あり過ぎし町、高崎です。

それでもまだ足らないと、造り続けないと夜も日も明けない高崎です。

観音様の細い眉から、夜は明けるんですけどね。